お金と人事のコンサルティング岩田事務所

初めての方はこちらのオススメ記事をお読みください一覧はこちら

賃金設計は「賃金の三面性」が重要です

毎日ブログ生活1550日目

この時間にブログが

上がっていないと、

ある方から

と言われそうですm(_ _)m

閑話休題

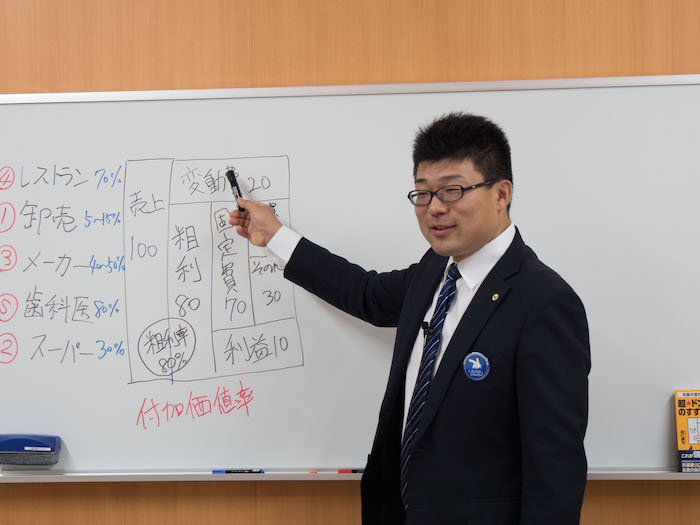

今日、初回コンサルがありまして、

資料づくりで結構大変でした。

おかげでコンサル後

疲れて寝てしまったため

ブログがこんな時間に

なってしまいました^^;

今回のクライアントのご要望は

ということです。

短期的には直近の昇給を

どうするのかを検討して、

中長期的には今後の

会社の賃金制度自体をどうするのか

という基準作りにまで踏み込む予定です。

賃金を設計するときに

必要なのは

賃金の三面性

を考えることです。

賃金の三面性とは

・従業員から見たら生活費

・会社から見たらコスト

・労働市場で見たら

需給バランスによる労働力価値

ということです。

会社のコストとして考えると

安い方が良いに決まっています。

しかし、安すぎると

そもそも従業員が生活できなかったり、

他の会社に従業員が取られたりします。

ということで、

三面性のバランスが

重要になってきます。

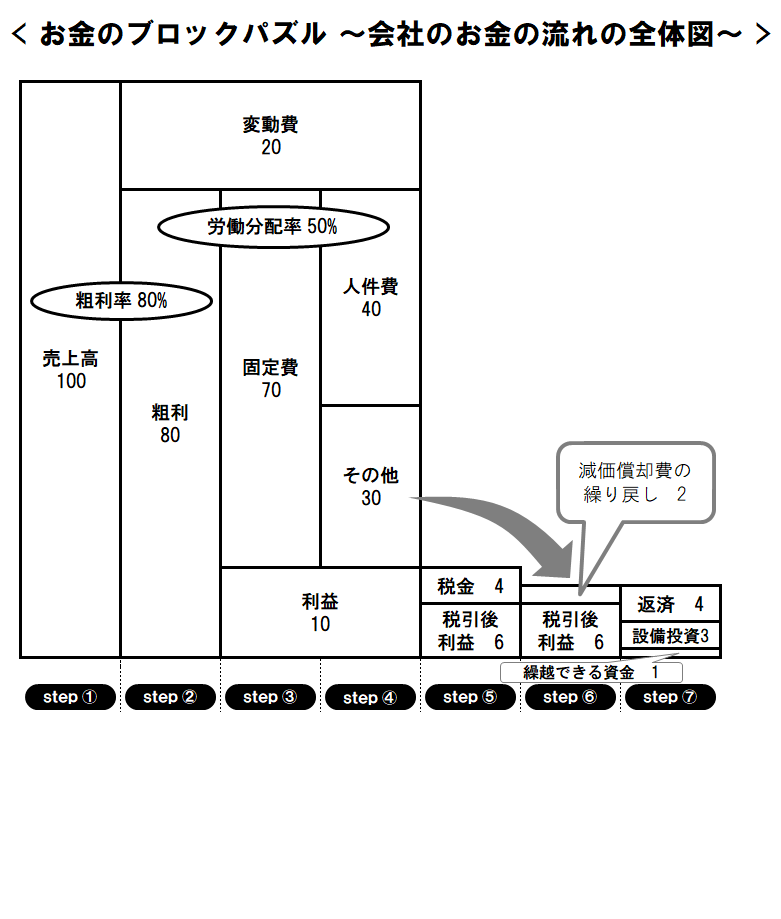

会社のコストとしての適正さは

労働分配率ではかります。

粗利に対する人件費の割合を

労働分配率と言います。

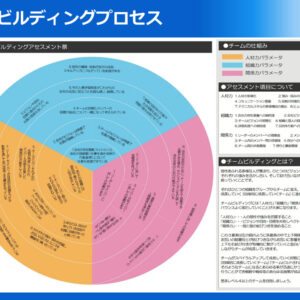

上記のブロックパズル図で言えば、

粗利80に対して人件費が40ですから、

人件費40÷粗利80=50%

が労働分配率です。

この労働分配率を

どの程度の水準にするのか

ということが非常に重要です。

また、労働市場での価格

という面で考える場合、

まずは同業種の賃金の

統計データを探すことになります。

政府が行っている

賃金構造基本統計を見ると、

ある程度の相場観が見えてきます。

この時に重要なのは、

同業種だけではなく、

周辺業種も見ておくということです。

例えば、

経理事務員の賃金を

考えているとします。

この時、単純に経理事務員の

賃金だけを確認するのではなく、

競合しそうな職種の賃金も見ておきます。

他の事務的な仕事はもちろんですが、

経理事務をしそうな人が

他にやりそうな職種、

例えば接客業や介護職員なども

競合になりそうです。

こうした周辺の

相場賃金も確認します。

生活費に関しては、

とりあえずは最低賃金を

意識したうえで、

従業員にどんな人生を

歩んでもらうのかということを

意識しながら

賃金カーブを考えていきます。

こうしたことを同時に

すべて考えていく必要があるので、

今回の情報収集や資料作成には

かなり苦労しました。

賃金設計は

経理会計税務の経験知識と

人事労務の経験知識の

両方が必要な業務です。

私の経験と能力が

一番発揮できる仕事の1つです。

そもそも賃金設計は

人事系の仕事でも

最高難度の仕事ですしね。

クライアント自身が納得して

賃金を決めることができるような

基準作りを一緒に行っていきます。

それではまた明日~

ブログランキングに参加しています☆

是非↓を2つクリックご協力お願いします!

いつもクリックありがとうございますm(_ _)m

クリックの応援を励みにこれからもがんばります。

お断り

事例を紹介する場合は、わかりやすさを優先し、また営業秘密の漏洩を 防止する観点からも、内容に一部改変を 加えている場合があります。

同様に、分かり易さを優先するために、 あえて正確な法律用語を用いていない場合があります。

脱☆ドンブリ経営

実践セミナー開催!!

岩田事務所お問い合わせ

| 職業 | お金と人事のコンサルティング |

|---|---|

| 住所 | 〒482-0036 愛知県岩倉市西市町無量寺58-1 |

| 営業時間 | 平日9:00~18:00 |

| ホームページ | iwata-office.jp |

関連記事

カテゴリー

人気記事(トータル)

人気記事(月間)

アーカイブ

- 2024年7月

- 2024年6月

- 2024年5月

- 2024年4月

- 2024年3月

- 2024年2月

- 2024年1月

- 2023年12月

- 2023年11月

- 2023年10月

- 2023年9月

- 2023年8月

- 2023年7月

- 2023年6月

- 2023年5月

- 2023年4月

- 2023年3月

- 2023年2月

- 2023年1月

- 2022年12月

- 2022年11月

- 2022年10月

- 2022年9月

- 2022年8月

- 2022年7月

- 2022年6月

- 2022年5月

- 2022年4月

- 2022年3月

- 2022年2月

- 2022年1月

- 2021年12月

- 2021年11月

- 2021年10月

- 2021年9月

- 2021年8月

- 2021年7月

- 2021年6月

- 2021年5月

- 2021年4月

- 2021年3月

- 2021年2月

- 2021年1月

- 2020年12月

- 2020年11月

- 2020年10月

- 2020年9月

- 2020年8月

- 2020年7月

- 2020年6月

- 2020年5月

- 2020年4月

- 2020年3月

- 2020年2月

- 2020年1月

- 2019年12月

- 2019年11月

- 2019年10月

- 2019年9月