お金と人事のコンサルティング岩田事務所

初めての方はこちらのオススメ記事をお読みください一覧はこちら

山口県阿武町4630万円誤送金問題から会社の仕組を考える

毎日ブログ生活2352日目

昨日は大学同窓会の理事会に

出席してきました。

こうしてみると、

私、意外といろんな会に

所属していますね^^;

コロナで理事会の開催が

書面になっているので

すっかり忘れていました。

閑話休題

最近注目を集めているニュースに

山口県阿武町4630万円誤送金

の話題があります。

ニュースで散々騒がれていますので、

細かい話はしません。

もちろん、一番良くないのは

誤送金を受け取って返還しなかった人です。

それは間違いないのですが、

あえて違う視点で話をします。

今回お伝えしようと思ったのは、

ミスや不正を防ぐ

仕組みを作ることの大切さ

です。

今回のミスは

結果的に犯罪者を

生み出してしまいました。

もし、この誤送金がなければ、

この人は犯罪者にならずに済みました。

これは会社でも同じです。

不正を行う隙があれば、

人間ですから魔が差すということが

起こりえます。

例えば、経理担当者が

経理処理を1人ですべて行い、

だれもチェックする人がいなかったら、

着服してしまうことだって

あるかもしれません。

ですから、

不正を防ぐ仕組みというのは

だれかを疑うから行うのではなく、

従業員を犯罪から守るための優しさ

なのだと私は思っています。

不正を防ぐのは会社のためだけではなく

結果的に従業員を守る、疑わずに済む

ために必要なことなのです。

不正を防ぐために必要な仕組みは

大きく2つ。

1つは複数の目、

もう1つは責任者の明確化

です。

1人ですべてが完結するから

不正が起こりやすくなります。

1人が作業して、

別の人がチェックする

という体制が必要です。

少なくとも2人の目を通すとなれば、

共犯でなければ不正が出来なくなります。

そして、責任の所在の明確化です。

2人でチェックするとして、

責任が誰にあるのかが不明確だと、

結局チェック機能が発揮されません。

1人が作業して、

もう1人がチェックするとなれば、

チェックする人が責任者となります。

最終責任を責任者が負うことを

明確にしておけば、

誰に問題があったのかが

あとからはっきりします。

仮に作業員がミス・不正をしていても、

それをきちんと見抜けなかった

チェック担当者が責任を負うことになります。

作業担当者はチェック担当者の

チェックを受けてOKが出た時点で

責任から逃れることができます。

ちなみにチェックする人が

作業できてしまうと

それも不正の温床になります。

ですから、責任者は

実務作業ができない

という仕組みにすることも大切です。

これらの仕組は

銀行が取り入れている仕組みです。

銀行はお金自体が商品となりますから、

不正をチェックする仕組みが

きちんと確立されています。

銀行の仕組から学ぶことは

非常に多いです。

不正を防ぐ仕組み作りは

銀行の仕組がものすごく参考になります。

完全に余談ですが、

今回の4630万円事件、

銀行にも落ち度があるように

話す人がいますが

これは完全にお門違いです。

銀行は依頼があったことを

依頼があったようにしか処理できません。

その依頼が正しいか正しくないか、

知るすべはないのです。

1人の人に4630万円振り込むという依頼が来たら、

その依頼通りに作業をするしかないのです。

不正利得だと分かっていても、

その口座からお金を引き出すという依頼がきたら

その依頼通りに出勤するしかないのです。

逆に、その依頼を拒むには法的根拠が必要です。

法的根拠がないのに依頼を拒否したら、

その方が法によって問われてしまいます。

誤送金に関しては、

組み戻し(返還請求)に

本人の同意が必要なのも

民法の仕組み上、

やむを得ない話です。

法治国家である以上、

義理や心情よりも

法に従わざるを得ません。

ですから、

誤送金はあってはならないものとして

お金を扱う時には

厳重な仕組み化が必要なのです。

それではまた明日~

ブログランキングに参加しています☆

是非↓を2つクリックご協力お願いします!

いつもクリックありがとうございますm(_ _)m

クリックの応援を励みにこれからもがんばります。

お断り

事例を紹介する場合は、わかりやすさを優先し、また営業秘密の漏洩を 防止する観点からも、内容に一部改変を 加えている場合があります。

同様に、分かり易さを優先するために、 あえて正確な法律用語を用いていない場合があります。

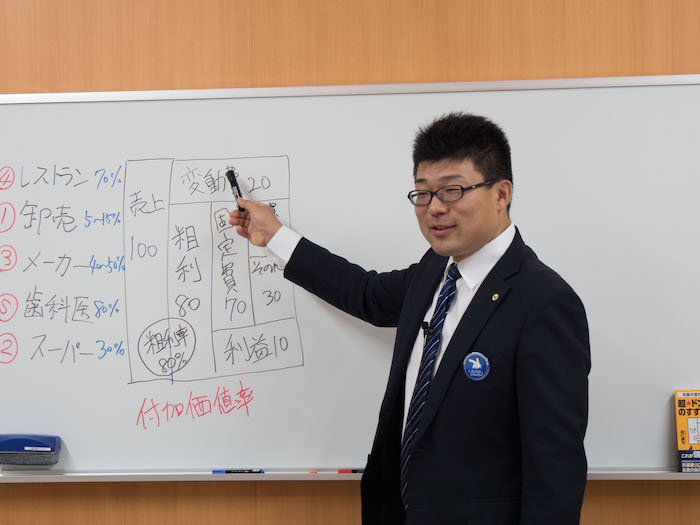

脱☆ドンブリ経営

実践セミナー開催!!

岩田事務所お問い合わせ

| 職業 | お金と人事のコンサルティング |

|---|---|

| 住所 | 〒482-0036 愛知県岩倉市西市町無量寺58-1 |

| 営業時間 | 平日9:00~18:00 |

| ホームページ | iwata-office.jp |

関連記事

カテゴリー

人気記事(トータル)

人気記事(月間)

アーカイブ

- 2024年7月

- 2024年6月

- 2024年5月

- 2024年4月

- 2024年3月

- 2024年2月

- 2024年1月

- 2023年12月

- 2023年11月

- 2023年10月

- 2023年9月

- 2023年8月

- 2023年7月

- 2023年6月

- 2023年5月

- 2023年4月

- 2023年3月

- 2023年2月

- 2023年1月

- 2022年12月

- 2022年11月

- 2022年10月

- 2022年9月

- 2022年8月

- 2022年7月

- 2022年6月

- 2022年5月

- 2022年4月

- 2022年3月

- 2022年2月

- 2022年1月

- 2021年12月

- 2021年11月

- 2021年10月

- 2021年9月

- 2021年8月

- 2021年7月

- 2021年6月

- 2021年5月

- 2021年4月

- 2021年3月

- 2021年2月

- 2021年1月

- 2020年12月

- 2020年11月

- 2020年10月

- 2020年9月

- 2020年8月

- 2020年7月

- 2020年6月

- 2020年5月

- 2020年4月

- 2020年3月

- 2020年2月

- 2020年1月

- 2019年12月

- 2019年11月

- 2019年10月

- 2019年9月