お金と人事のコンサルティング岩田事務所

初めての方はこちらのオススメ記事をお読みください一覧はこちら

人事等級制度・賃金制度作成時の考え方

毎日ブログ生活2716日目

今日はこのあと

新入社員向けの研修を

行ってきます。

閑話休題

介護施設を運営している

ある経営者さんが

人事制度と評価制度と

それに連動した

賃金制度を作りたいけど

なかなかうまく行かない

という話をしていました。

今日は人事等級賃金制度の

ざっくりとした作り方を

ご紹介したいと思います。

まず、

賃金には

従業員から見ると生活費

会社から見ると人件費

労働市場から見ると市場相場

という三面性があります。

あちらを立てれば

こちらが立たず

というのが

よくある世界です。

この3つのバランスをとる

必要があります。

この三面性を理解しながら

賃金制度を作らないと、

本当に絵に描いた餅になります。

人件費の側面だけではなく、

最低賃金(生活費)や労働市場などを

きちんと見ながら作る必要があります。

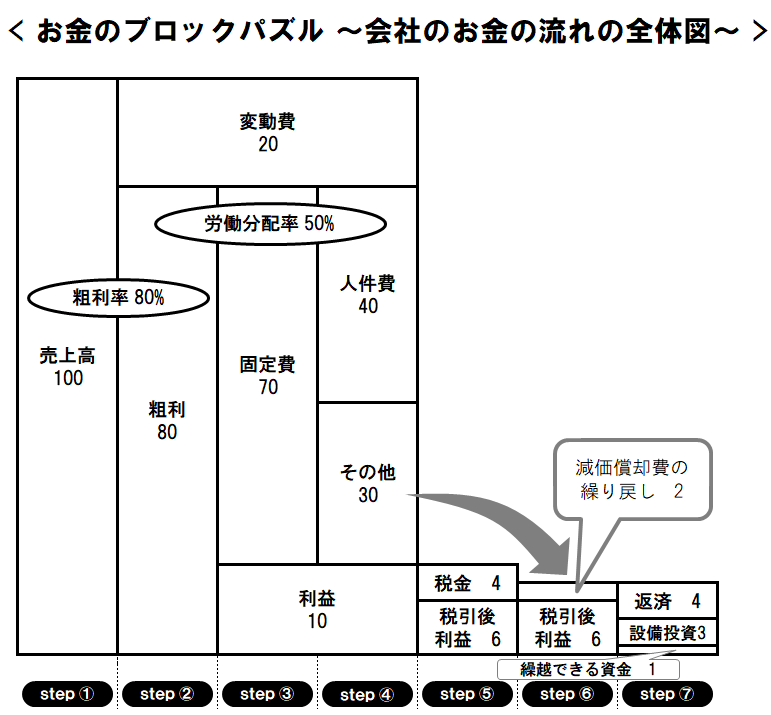

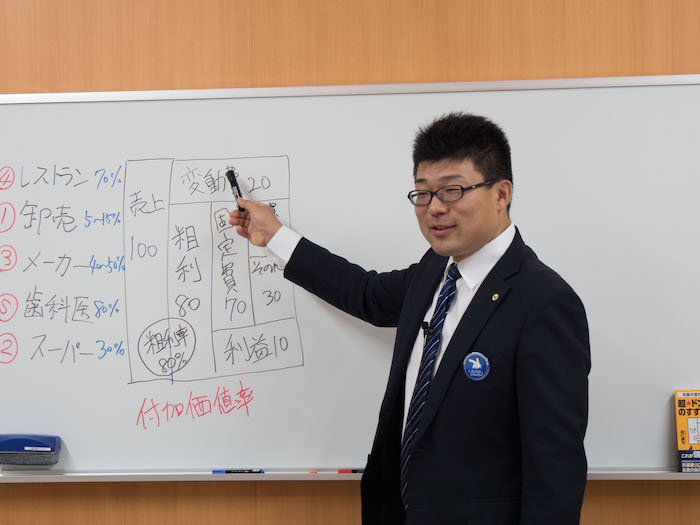

企業のコストという面を見ると、

企業の中で

総人件費にかけられる金額は

粗利(売上-変動費)の

60%程度でしょう。

粗利に対する人件費の割合を

労働分配率と言います。

労働分配率の適性な数値は

業種により異なります。

一般的に言えば、

ヒトが原資で儲かる商売

(サービス業など)は

労働分配率が高くなります。

モノ(商品・機械)が

原資で儲かる商売は

労働分配率が低くなります。

とは言っても、

大体50%~70%強

で収まるはずです。

ほとんどの業種で

黒字の会社の平均的な

労働分配率は60%程度

となります。

施設系介護の場合、

施設のキャパで

売上の上限が決まります。

これが例えば

1億円だとしましょう。

稼働が100%というのは

現実的ではないので、

80%稼働でも採算がとれるようにしたい

と決めます。

すると、売上は8000万円です。

で、施設系介護の場合、

変動費(仕入・材料代・外注費など)は

ありません。

ですから

売上=粗利8000万円

となります。

労働分配率を60%で抑えたい

とすると、

粗利8000万円×60%

=人件費総額の上限4800万円

と計算できます。

本当はこれを基準に

賃金制度を作りたいところです。

しかし、実務上は

現在の総人件費を

どのように割り振るか

と考えます。

(厳密には、残業代を除いた賃金で考えます。)

もし、現在の人件費総額が

理論値の4800万円を

上回っている場合、

総人件費を4800万円の

賃金制度を変更したときに、

総人件費が下がってしまうので、

従業員にとって

不利益な変更をした

と言われてしまう

可能性があります。

全員の合意が

取れればよいのですが、

従業員が多い場合は

全員の合意が簡単ではない

かもしれません。

ではこの総人件費を

どのように各個人に

振り分けるかというと、

人事等級によって

割り振ります。

人事等級とは、

メンバーを会社への

貢献度によって

ランク分けしたものです。

賃金は基本的に

会社への貢献度と

比例することが望ましいです。

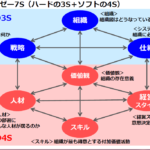

会社への貢献度を何にするか

ということに関して、

戦後の日本では

能力に応じてというのが主流でした。

これが職能等級制度です。

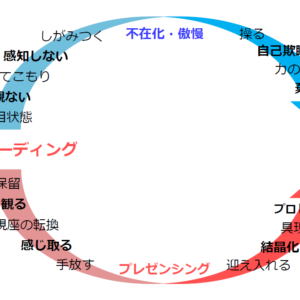

しかし、現在は

職能よりも職務、

職務よりも役割、

となっています。

能力がなければ

仕事が遂行できません。

仕事を遂行しなければ

責任は果たせません。

つまり、

能力があるのは当たり前で、

その能力を使って

仕事を遂行した結果として

責任を果たすところまでやって

初めて評価できる

ということです。

職能等級制度

↓

職務等級制度

↓

役割等級制度

と変遷して来て、

今後は役割等級制度を

主流にしないと

日本の企業は生き残れません。

では、

どんな責任を果たしてもらったら、

どんな賃金を支払うのか

ということに関して

どのように制度設計

すればいいのでしょうか。

ヒントになるのは

厚生労働省が公表している

キャリアマップです。

キャリアマップ

これは、業種別に

それぞれどのような能力を獲得して

どのように成長してほしいのかの

標準的なキャリアプランを

厚生労働省がまとめたものです。

これをそのまま採用すると

職能等級になってしまうので

それではいけません。

とは言え、

能力がなければ

職務の遂行も

役割を果たすことも

できません。

この能力を持っている人には

どんな職務を遂行してもらえて

どんな役割を果たしてもらえるのか

と考えることで、

役割等級を作成する

ヒントにはなります。

ですから、

一定の参考になります。

あと、役割等級を作るときに

よく言われるのは

二分法と言われる方法です。

まず、すべての社員に

同じ役割を果たしてもらうことは

できるのかと考えます。

つまり、等級なしで

運用することは可能なのか

ということからスタートします。

まだ従業員が少なく、

社長1人だけが突出している

文鎮型の組織であれば、

それも可能かもしれません。

しかし、多少大きくなってくれば、

基本的には管理する側と管理される側に

分かれるはずです。

これで、管理職層と一般層の

2つに分けることができます。

さらに、管理職層を

2つに分けられるのか

と考えます。

部長と課長の役割(責任)が

明らかに違うのであれば、

これも分けることができます。

同じく、一般層はどうなのか、

1年目の新人と、

20年目のベテランの

役割(責任)は同じなのか、違うのか、

を考えます。

このようにして、

二分法で考えていきます。

役割等級制度で考えると、

従業員が100名ぐらいの会社でも、

おそらく階層は多くて

4~6等級ぐらいになります。

職能等級の場合、

9等級ぐらいになる

ことが多いのですが、

役割等級の場合、

そこまで多くなることは

ありません。

そして、等級が確定したら

賃金を貼り付けます。

ポイントは、

各等級の賃金の上限を決める

ということです。

その等級で上限の賃金に達したら、

1つ上の等級に行かない限りは

昇給しないということです。

(あるいは昇給幅をグッと下げるか)

そうしないと、

いつまで経っても昇進しよう

(1つ上の責任を果たそう)

としませんからね。

あと、職人さんのような

従業員向けには

マネジメント層ではなく、

スペシャリスト枠を用意する

こともできます。

マネジメントはできないけど、

現場のスキルはピカイチだから

社内には残したいというケースです。

この辺りは

会社の実情に応じて

ケースバイケースですね。

もし必要なら、

現状を整理してどこから

手を付ければよいのかを

一緒に探ることもできます。

興味のある方は、

お試しコーチングから

お申し込みください。

お金と人事のコンサルティング岩田事務所~会社の成長と社員の幸せの両立~キャッシュフローコーチ岩田健一

初回1000円で

1時間ご相談に乗っています。

それではまた明日~

ブログランキングに参加しています☆

是非↓を2つクリックご協力お願いします!

いつもクリックありがとうございますm(_ _)m

クリックの応援を励みにこれからもがんばります。

お断り

事例を紹介する場合は、わかりやすさを優先し、また営業秘密の漏洩を 防止する観点からも、内容に一部改変を 加えている場合があります。

同様に、分かり易さを優先するために、 あえて正確な法律用語を用いていない場合があります。

脱☆ドンブリ経営

実践セミナー開催!!

岩田事務所お問い合わせ

| 職業 | お金と人事のコンサルティング |

|---|---|

| 住所 | 〒482-0036 愛知県岩倉市西市町無量寺58-1 |

| 営業時間 | 平日9:00~18:00 |

| ホームページ | iwata-office.jp |

関連記事

カテゴリー

人気記事(トータル)

人気記事(月間)

アーカイブ

- 2024年4月

- 2024年3月

- 2024年2月

- 2024年1月

- 2023年12月

- 2023年11月

- 2023年10月

- 2023年9月

- 2023年8月

- 2023年7月

- 2023年6月

- 2023年5月

- 2023年4月

- 2023年3月

- 2023年2月

- 2023年1月

- 2022年12月

- 2022年11月

- 2022年10月

- 2022年9月

- 2022年8月

- 2022年7月

- 2022年6月

- 2022年5月

- 2022年4月

- 2022年3月

- 2022年2月

- 2022年1月

- 2021年12月

- 2021年11月

- 2021年10月

- 2021年9月

- 2021年8月

- 2021年7月

- 2021年6月

- 2021年5月

- 2021年4月

- 2021年3月

- 2021年2月

- 2021年1月

- 2020年12月

- 2020年11月

- 2020年10月

- 2020年9月

- 2020年8月

- 2020年7月

- 2020年6月

- 2020年5月

- 2020年4月

- 2020年3月

- 2020年2月

- 2020年1月

- 2019年12月

- 2019年11月

- 2019年10月

- 2019年9月